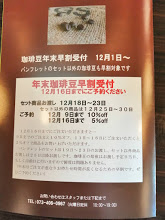

年末はいつも珈琲豆の焙煎が混み合い、1時間近くお待たせすることが多くなります。そこで12月25日~30日にお渡しする珈琲豆の予約注文を受け付けます。

12/1~9日に予約いただければ、10%オフで受け付けます。

12/9~16日の予約の方は5%オフで受け付けます。

年末年始の珈琲豆は早めにご予約ください。またギフトセット(お歳暮、クリスマス)の予約受付も同様に始めています。こちらのお渡しは12/18~23日になります。

最近、注目を集めているドミニカコーヒー。当店でも新たにドミニカセサルメルードの販売を開始しました。

ドミニカのパラオナ地区で栽培され、持続可能な栽培ができるようSave the coffee of future projectとして労働者やその家族の援助もしています。独特の柔らかい口当たり、柑橘系のすっきりとした酸味をお楽しみください。詳しくはホームページを参照ください。

下記のようにコーヒーセミナー開催いたします。

コーヒーの基本的な知識とおいしい淹れ方、豆の保存方法、家庭でできる珈琲豆焙煎の体験。

日時 2019年2月16日(土)13:00~14:30

会場 GreenBean太田店 和歌山市太田2丁目14-9

参加費 2000円(コーヒー豆100g付)

コーヒーセミナーを開催します。

日時:7月1日(土)午後1時半~ 約1時間半

会場:当店(GreenBeans) 当日は通常営業ですが、セミナー開催時間中はカフェはお休みにしてセミナー会場とします。

内容:①珈琲の基礎知識の学習

②コーヒーの飲み比べ

③焙煎、淹れ方の実習

④質疑応答

会費:2000円(珈琲豆100g付き)

申し込み問合せ:☎073-406-0967 ✉coffee@greenbeans.jp(急ぎの方は電話で問い合わせください)

お待たせしました。天候不良、病害虫被害で生産量が大幅に落ちていたブルーマウンテン№1ですが、取引価格も落ち着いてきましたので取り扱いを再開しました。

今回は少量入荷です。2100円/100gと高価格ですがブルマンファンの方は早めにご注文下さい。

今月のお勧め珈琲はケニアAA。

アフリカのコーヒー豆は、日本ではキリマンジャロで知られるタンザニア(キリマンジャロを挟んで北と南になります)が有名ですが、ケニアのコーヒー豆はヨーロッパでは第一級のコーヒーとして位置づけられています。

浅煎りでは酸味がでて、焙煎を進めることでこの豆の最大の特徴である「甘み」が生まれてきます。深煎りにも向く豆として知られ、ボディがしっかりしているので、フレンチローストまで焙煎をすすめても、味がすかすかになることはありません。

AAって何?香味は?

「AA」は、豆のサイズをあらわし、もっとも大きな豆で、最高級品とされます。 日本で有名なアフリカ産のキリマンジャロコーヒーに近い風味のなかに、さらに濃厚なコクを持ち、力強いフレーバー、甘味もたっぷり、後口のほどよい酸味が心地よい。甘酸っぱい、柑橘系のきれのある酸味です。一般に深煎りのコーヒーの中には適正な焙煎ではなく(バランスをくずしてしまい)途中で飲み飽きてしまうようなものも見受けられますが、この「ケニアAA」はコーヒーの好きな方なら、たくさん飲んでも大丈夫な深煎りにも向くコーヒーです。

暑い日が続きますが、この季節にアフリカケニアの珈琲を楽しむのも、おもしろいと思います。

通常価格510円/100gを490円で

http://greenbeans.jp/?mode=grp&gid=782539